-

NO.4漳州前锋康复医院漳州市芗城区新浦路29

注意力缺陷多动障碍(ADHD)的诊断指标、干预方案与常见共患病

以下文章来源于自闭症医学进展 ,作者王娟博士团队

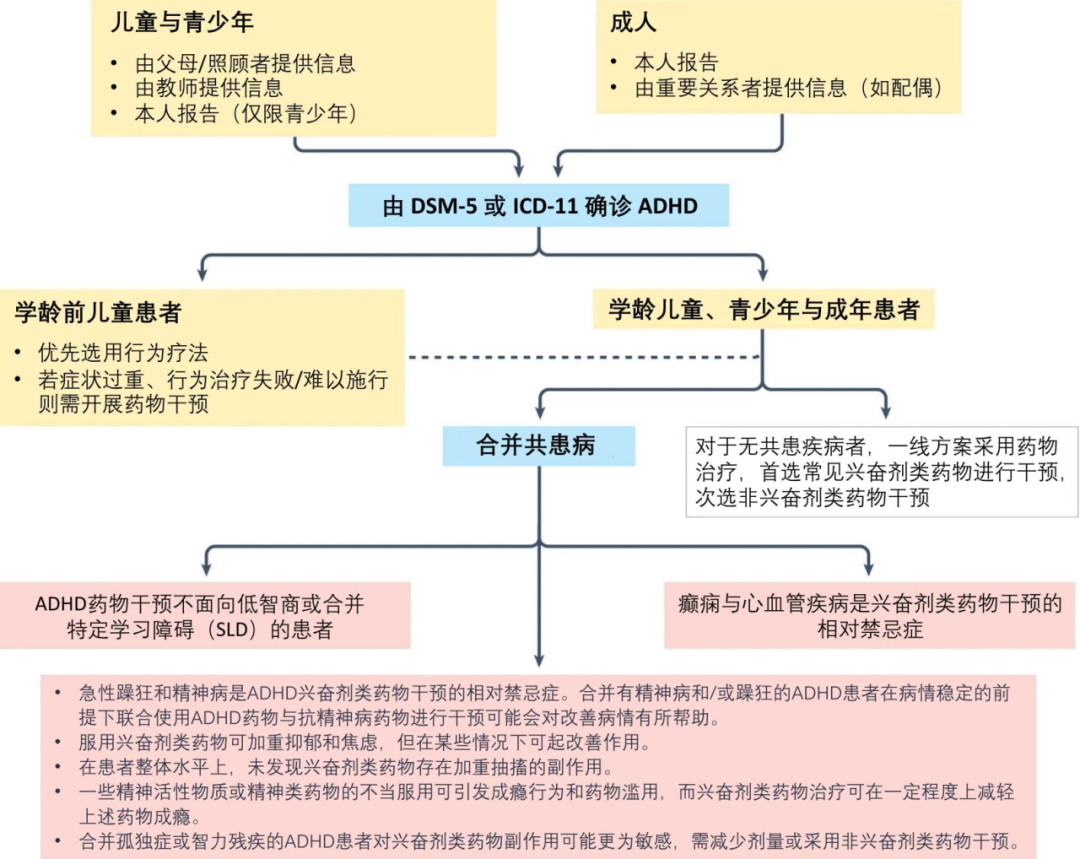

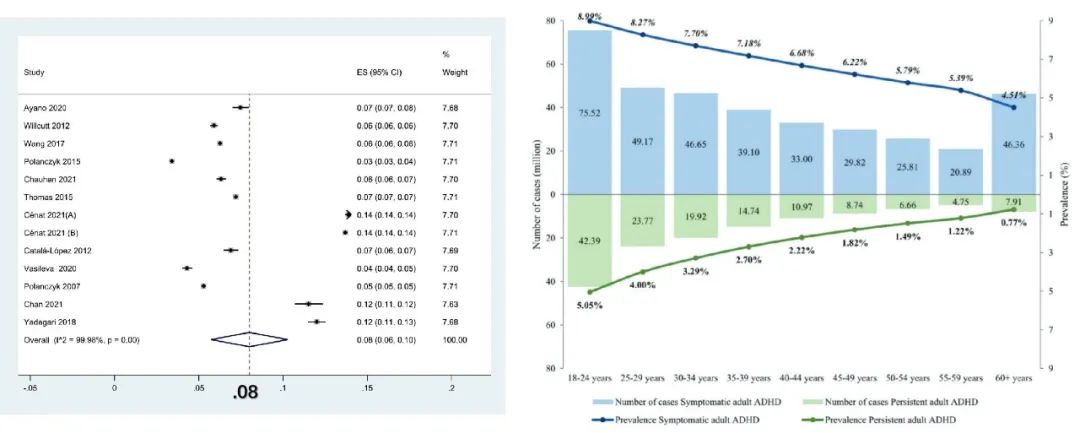

一、ADHD的诊断 1)ADHD的定义与诊断 注意力缺陷与多动障碍的诊断指标有《精神障碍诊断与统计手册(第5版)》(DSM-5)和《国际疾病分类(第11修订本)》(ICD-11)两套方案,二者诊断标准基本一致,在此仅列举DSM-5中对ADHD的诊断定义。 注意力缺陷与多动障碍(ADHD)指呈现持续的注意缺陷和(或)多动-冲动的模式,干扰了正常功能或与发育水平不相称。满足以下注意力缺陷或多动冲动其中症状6条及以上,且症状持续存在6个月、其中若干症状在12岁前就已存在,并明显影响了社会、学业/职业活动,即可诊断为ADHD。须注意,这些症状不是出于对立、违抗或敌意,也不是因为不理解任务和指令而引起的。 2)注意力缺陷指标 a. 在完成作业、工作中等活动时,常粗心大意、马虎、不注意细节; b. 在完成任务或者游戏活动的时候经常很难保持注意力集中; c. 当直接对他讲话时,常像没听见一样; d. 很难按照指令与要求行事,导致不能完成作业、家务或其他任务; e. 经常难于组织好分配给他的任务; f. 经常回避、不喜欢、不愿意做那些需要持续用脑的事情; g. 经常丢失一些学习、活动中所需的东西; h. 经常容易因无关刺激而分心; i. 在日常生活中经常忘事。 3)多动障碍指标 a.经常坐不住,手脚动个不停或在座位上扭来扭去; b.在教室等场合需要坐在位子上时,经常离开座位; c.经常在一些不该动的场合跑来跑去或爬上爬下; d.经常无法安静地玩耍或从事娱乐活动; e.经常忙忙碌碌,好像“被发动机驱动着”一样; f. 经常话多,说起来没完; g. 经常在问题没说完时抢先回答; h. 经常难以按顺序等着轮到他/她上场; i. 经常打断别人或强使别人接受他。 二、ADHD的治疗 1)ADHD干预方案选择 患者经DSM-5或ICD-11确诊ADHD后,应依据年龄段与是否合并用药禁忌症选择干预方案[3]。 ① 学龄前儿童(小于6岁): 应优先选用行为疗法进行干预。经行为治疗无效,或因患儿原因无法开展行为治疗的,再进行药物干预。 ② 患者年龄6岁及以上,无共患病或兴奋剂类药物禁忌症: 一线方案采用药物治疗,首选常见兴奋剂类药物进行干预,次选非兴奋剂类药物干预。 ③ 患者年龄6岁及以上,存在以下兴奋剂类药物相对禁忌症: a. 心血管疾病与神经精神类疾病是兴奋剂类药物干预的相对禁忌症。ADHD合并癫痫或心血管疾病者须慎用兴奋剂类药物,优先采用非兴奋剂类药物干预。 b. 合并孤独症或智力障碍的ADHD患者可能对兴奋剂类药物干预的副作用更为敏感,需根据病情适时减少剂量或采用非兴奋剂类药物干预。 c. 合并急性躁狂或精神失常的ADHD患者需在病情稳定的前提下进行抗精神病药物与ADHD药物联合干预,并时刻关注病情、调整剂量或改用非兴奋剂类药物。 2)ADHD的药物干预 无共患病的6岁以上ADHD患者首选兴奋剂类药物;存在兴奋剂类药物禁忌症者考虑选用非兴奋剂类药物;学龄前儿童优先选择行为疗法。以下是经美国FDA批准的ADHD治疗药物: ① 兴奋剂类药物: 哌甲酯制剂和安非他命制剂 ② 非兴奋剂类药物: a. 去甲肾上腺素再摄取抑制剂,如: 托莫西汀缓释剂、维洛沙秦缓释剂 b. α2-肾上腺素能激动剂,如: 可乐定缓释剂、胍法辛缓释剂 3)ADHD的行为干预——认知行为疗法 认知行为疗法作为一种心理社会治疗模式,可中等程度上改善ADHD症状,其有效性已获学界认可。 认知行为疗法旨在通过改变环境因素(如家庭抚养方式与受教育背景)和心理因素(如心理信念与应对机制)改善改变思维和行为上的功能失调,进而缓和ADHD对个人日常生活的影响。 认知行为疗法主要包括培养认知行为策略与训练社会生活技能,如问题解决技能、分心延迟技能、时间管理技能、行为控制指导、社交沟通技能、正念与情绪调节能力、组织能力与元认知策略等,从认知角度改变患者行为与情绪异常,从而更加适应社会生活。 疗效调查显示,相比药物治疗,行为疗法需要更长的时间才能显示初步疗效,不适合需要立即缓解症状的患者;但药物与认知行为疗法联合治疗的疗效优于单独药物治疗。认知行为疗法可较好地改善ADHD儿童的破坏行为且具有长效性的特点,在治疗后数月甚至数年后可始终维持效果,更受患者及家属认可。 4)ADHD的饮食干预 临床研究发现ADHD患者饮食结构不均衡,精制碳水化合物和饱和脂肪成分高的超加工食品摄入较多,同时维生素B2、B6和多不饱和脂肪酸等营养元素缺乏。 临床上,补充ω-3脂肪酸、补充复合营养素(B族维生素、微量元素等)以及排除含色素添加剂和防腐剂的饮食干预方案可在中等程度上改善ADHD症状。 5)ADHD的神经治疗干预 前额叶皮层下部(IFC)与前额叶皮层背外侧部(DLPFC)两个脑区功能紊乱与ADHD患者注意力、认知控制及工作记忆功能出现障碍有关。神经治疗干预主要对患者的以上两个脑区进行刺激,进而改善患者的注意力、多动冲动及认知障碍。 临床上目前发现可有效改善ADHD的神经治疗干预方法有如下三种: ① 经颅磁刺激(TMS) 在ADHD患者进行认知训练期间,对患者右侧IFC和DLPFC脑区进行经颅磁刺激,可更好地改善患者整体临床症状。 ② 经颅直流电刺激(tDCS) 临床上对成年ADHD患者右侧DLPFC进行经颅直流电刺激可改善成年患者注意力缺陷症状。 ③ 三叉神经刺激(TNS) 临床上对儿童ADHD患者进行三叉神经刺激可改善患儿整体症状。三叉神经刺激已被美国FDA批准用于ADHD治疗。 三、ADHD的常见共患病 1)ADHD常见的精神疾病共患病 ADHD患者通常共患其他精神疾病,约70%-80%的ADHD患者至少合并一种精神疾病。以下为ADHD患者常见的精神疾病共患病[3]: ① 重度抑郁: ADHD儿童与ADHD成人罹患重度抑郁的风险较健康人群分别增加450%和350%; ② 焦虑障碍: ADHD儿童与ADHD成人罹患焦虑障碍的风险较健康人群分别增加200%和500%; ③ 双相情感障碍: 成年ADHD患者罹患双相情感障碍的风险较健康成人增加770%; ④药物成瘾/药物滥用: 成年ADHD患者出现药物成瘾或药物滥用的风险较健康成人增加360%。 ⑤ 品行障碍: 品行障碍指持续的反社会型行为、攻击性行为和对立违抗行为。ADHD儿童出现品行障碍的风险较健康儿童增加970%。 2)ADHD常见的躯体疾病共患病 除精神疾病外,ADHD共患躯体疾病的风险也更高,ADHD常共患的躯体疾病种类也会随着患者年龄的增长而出现差异。 儿童与青少年ADHD患者常见躯体共患病为鼻炎、哮喘、特异性皮炎与肥胖,较健康未成年人患病风险分别增加60%、60%、40%、30%。 成年ADHD常见躯体共患病为2型糖尿病和心血管疾病,较健康成人患病风险分别增加130%和105%。 四、ADHD的人群患病率 统计表明,儿童与青少年中ADHD发病率为8%[4],全球成人ADHD发病率为6.76%,持续型ADHD(ADHD症状从幼年时期持续到成年)占全球总人口的2.58%。 ADHD的发病率随人群年龄段增长而降低,18~39岁成人中ADHD发病率为7%~9%,40~59岁成人中ADHD发病率下降至5%~7%。

-

注意缺陷多动障碍(ADHD)儿童常见的5种康复训练

注意缺陷多动障碍(attention deficit hyperactivity ...

-

什么是儿童注意缺陷多动障碍(ADHD)?

儿童在成长过程中出现注意力集中及行为方面的困难是很...

-

儿童注意缺陷多动障碍行为治疗进展

摘 要: 儿童注意缺陷多动障碍(attention defici...

-

干货 | 4个孤独症儿童注意力训练妙招

注意力缺陷是孤独症儿童的表现之一。他们在注意力方面...

-

自闭症儿童的6种共患病

什么是共患病?自闭症除了社会交往障碍、沟通交流障碍...

-

注意力缺陷做感统训练有用吗

注意力缺陷做感统训练有用吗

-

JAMA network open:新发现!眼动跟踪技术能够提高自闭症的早期诊断能力

自闭症谱系障碍(ASD或自闭症)是一种神经发育综合症...

-

ADHD孩子的特征?如何诊断与治疗?

ADHD孩子的特征?如何诊断与治疗?

-

超简单的自闭症基础技能提升:注意力怎么练?

与多动注意力缺陷儿童不同,自闭症孩子注意力问题太复...

-

95%的自闭症儿童伴有共患病!自闭症儿童的共患病都有哪些?

你了解自闭症共患病吗?共患病亦称共病或合病,是指同...

-

几种常见儿童孤独症谱系障碍筛查及诊断量表的比较研究

孤独症谱系障碍(autism spectrum disorders,ASD)是...

-

《细胞》杂志发布新研究:儿童肠道菌群紊乱与自闭症和多动症相关

01自闭症和多动症是影响儿童的两大神经发育障碍,目前...

-

【标准·方案·指南】中国低龄儿童孤独症谱系障碍早期诊断专家共识

孤独症谱系障碍(ASD)是一组起病于发育早期、不同程...

-

邹小兵:自闭症孩子个性化干预,抓这4点就稳了

我们经常会说一句话:每一个自闭症孩子都是不同的——...

-

人工智能可为自闭症儿童提供语用评估与干预方案

自闭症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder,ASD)是...

-

自闭症儿童的评估与干预:认知、语言及发展支持

本文深入探讨了自闭症儿童的评估和干预流程,强调了准...

-

自闭症儿童康复教育中的行为管理与干预策略

本文为康复教育工作者提供了一套针对自闭症儿童常见行...

-

NDDs儿童为什么要服用益生菌?答案藏在肠道与大脑的“秘密对话”里!

在养育神经发育障碍(NDDs)儿童的过程中,家长们常常...

-

自闭症孩子需要做哪些干预训练

当孩子被诊断为自闭症后,难以置信的家长崩溃后也需要...

-

儿科专家谈孤独症:早期诊断、规范干预,促进儿童回归正常生活

自闭症在医学上被称为“孤独症谱系障碍”,是一系列复...

-

孤独症障碍多专业团队协作与家长指导

本文深入探讨了孤独症障碍个体所涉及的各类专业人员的...

-

自闭症书籍推荐《孤独症孩子希望你知道的十件事》

这本书被誉为孤独症的圣经,激励着上百万的读者,推荐...

-

郑州儿童康复科半日托管招募:郑州市金水区总医院孤独症等儿童康复科半日托管招募啦!

为解放家长、减轻家长负担,郑州市金水区总医院特开展...

-

《福建省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024年)》政策解读

日前,省政府办公厅印发了《福建省促进残疾人就业三年...